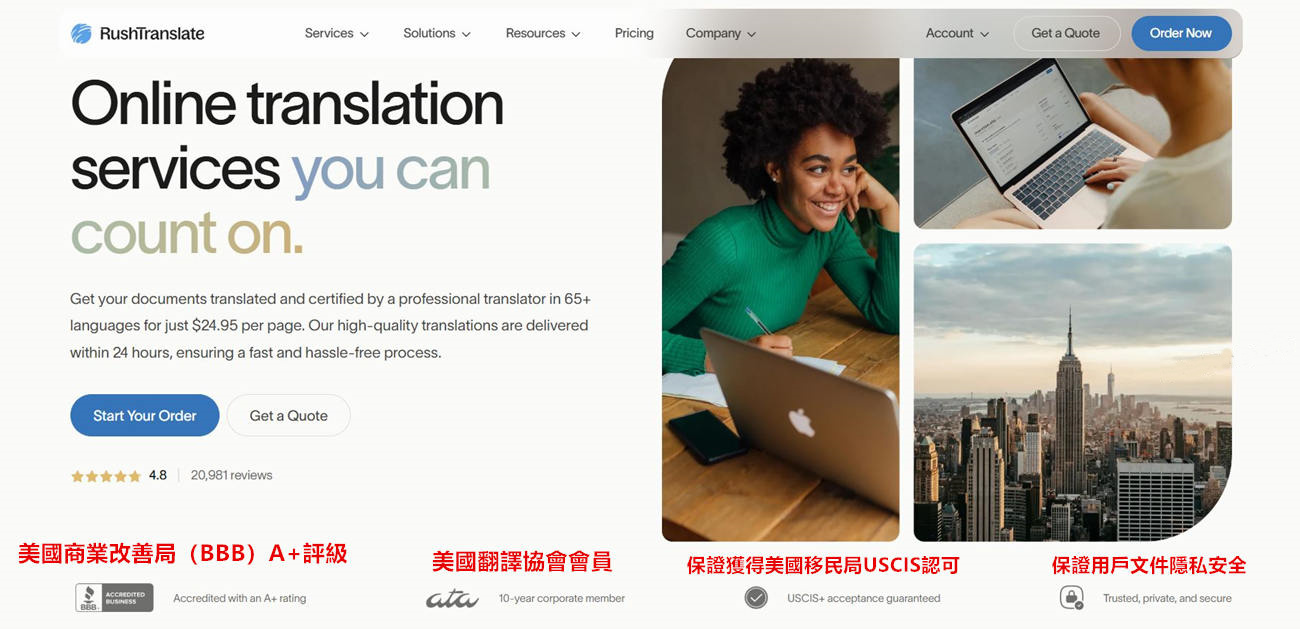

線上最佳多語言人工翻譯服務 —— RushTranslate 簡介

RushTranslate 是一家專注於認證翻譯服務的初創公司,總部位於美國西雅圖,自2015年起從事商務翻譯及美國移民局(USCIS)認證翻譯等相關業務。透過便捷的線上操作平台,為個人及企業用戶提供高品質的人工翻譯服務。這是我使用最多的線上人工翻譯服務。相較於其他傳統翻譯社,RushTranslate具有以下優勢:

- 10年翻譯行業豐富經驗

- 美國翻譯協會(American Translators Association, ATA)會員,會員編號 #263976

- 獲得美國商業改善局(BBB)A+ 評級

- 投保100萬美元的錯誤與遺漏保險(E&O Insurance)

- 全程線上自助辦理,無需線下跑腿

RushTranslate 線上翻譯社主要提供三大服務:美國 ATA 認證翻譯、翻譯公證、標準人工翻譯

個人用途的認證翻譯與翻譯公證,包括:身分證、駕駛執照、簽證、銀行帳單、學歷學位證書、疫苗接種紀錄、結婚證、離婚證、綠卡、兒童出生證明、護照、死亡證明、遺囑、USCIS 移民局文件、犯罪紀錄、病例報告、大學申請材料、銀行對帳單、學術論文、履歷等文件。

商業用途的人工逐字逐句翻譯,包括:公司員工手冊、財務報告、法律文件、會議紀錄、專利申請材料、新聞稿、租賃協議、行銷文案、產品安裝說明書、商業合約、政府文件、公司章程、股東協議等。

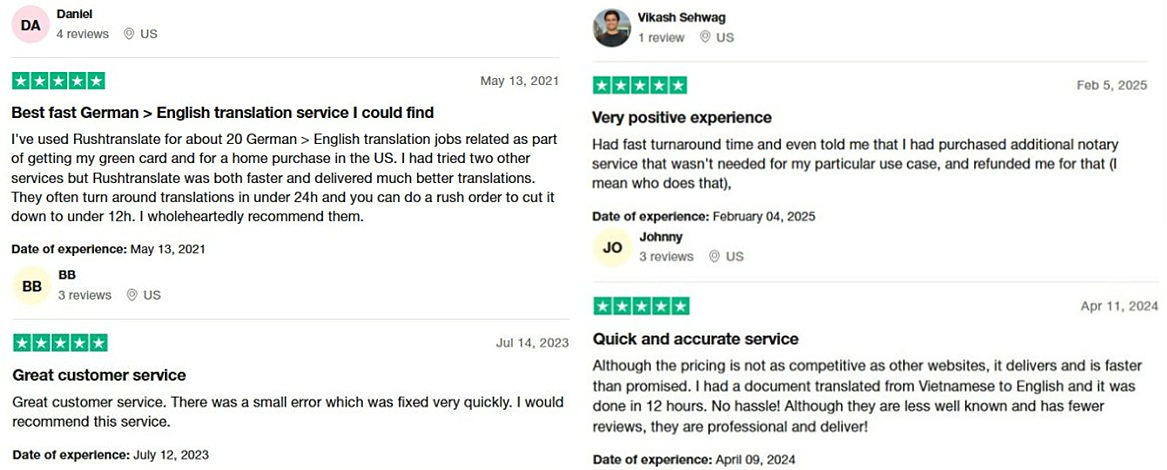

看看一些歐美用戶對 RushTranslate 線上翻譯平台的評價

「非常正面的體驗,處理時間很快,甚至還告訴我,我購買了額外的公證服務,但這並非我的特殊用途所需,並為此退款給我(我是說有誰會這樣做)」

「我能找到的最佳快速德語 > 英語翻譯服務。我使用 RushTranslate 進行了大約 20 次德語 > 英語翻譯工作,這些工作是我獲得綠卡和在美國購房的一部分。我曾嘗試過另外兩家服務公司,但 RushTranslate 的速度更快,翻譯品質更好。他們經常在 24 小時內完成翻譯工作,您還可以透過加急訂單將時間縮短到 12 小時以內。我衷心推薦他們。」

「快速準確的服務,雖然價格不如其他網站有競爭力,但它的服務比承諾的還要快。我將一份文件從越南語翻譯成英語,12 小時內就完成了。沒有麻煩!雖然他們的知名度不高,評論也較少,但他們非常專業,服務也很到位!」

「優質的客戶服務。客服非常好,出現了一個小錯誤,但很快就解決了。我會推薦這項服務。」

整體評價都非常好。

支援全球 60 多種語言,包括中文與英文之間互譯

RushTranslate 線上翻譯服務的譯員遍布全球,皆精通其母國母語及英語,擁有至少 5 年以上的專業翻譯經驗,並通過其高標準考核加入團隊,因此能提供全球 60 多種語言與英文之間的高品質人工翻譯。

常見語種包括:

如何開始使用 RushTranslate 翻譯您的文件?—— 手把手示範操作步驟

例如,需要做一份身分證的 ATA 英文認證翻譯,流程如下:

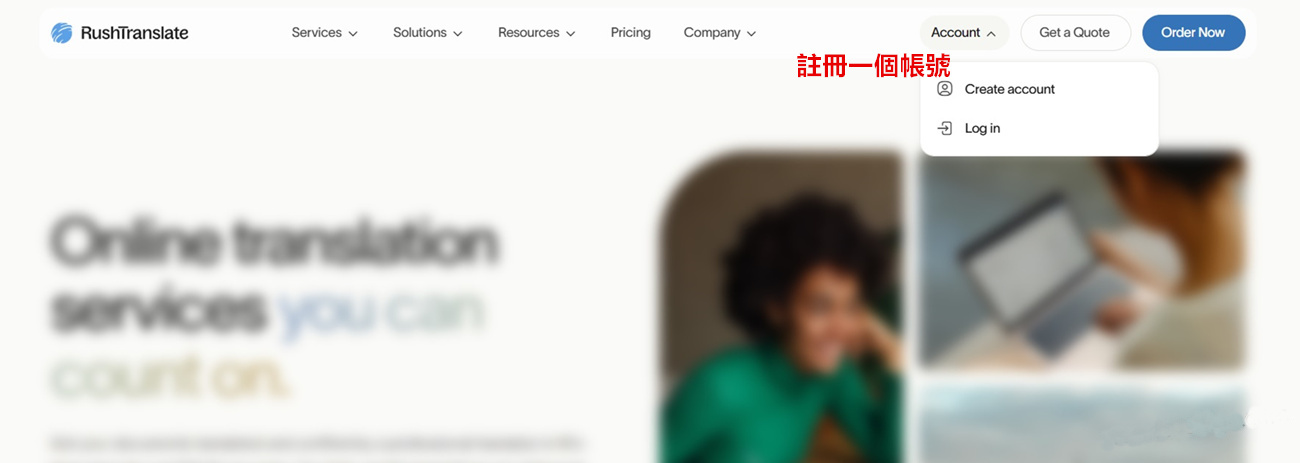

- 註冊帳號:首先進入 RushTranslate 網站,簡單註冊一個帳號,僅需 Email 郵箱。

- 建立訂單:登入後點擊頁面右上角按鈕 “Order Now” 創建訂單。

-

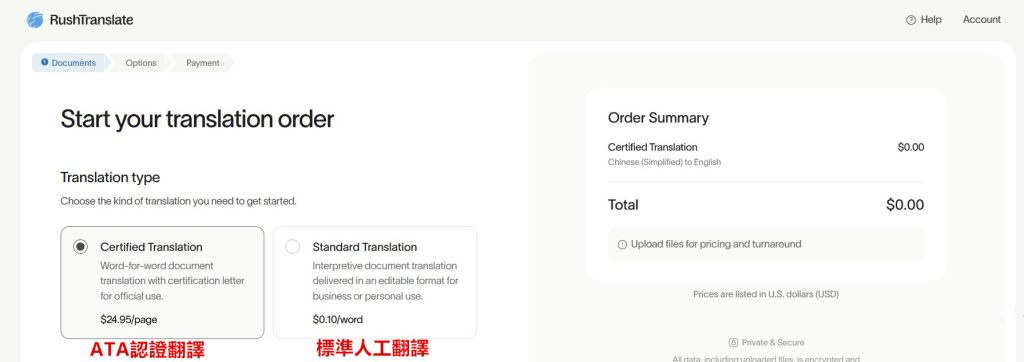

選擇您所需的翻譯服務:

- Certified Translation (認證翻譯):適用於駕駛執照、學歷證明、出生證明、結婚證書等單頁文件,按頁數計費,每頁 24.95 美元(預設要求 250 字以內)。即使字數略有超出,一般也不會額外加價。翻譯完成後會有認證蓋章。

- Standard Translation (標準翻譯):適用於不需要認證公證的一般人工翻譯,如部落格文章、說明書、行銷文案等長篇內容。按字數收費,每個字 0.1 美元(例如:250 字收費 25 美元)。

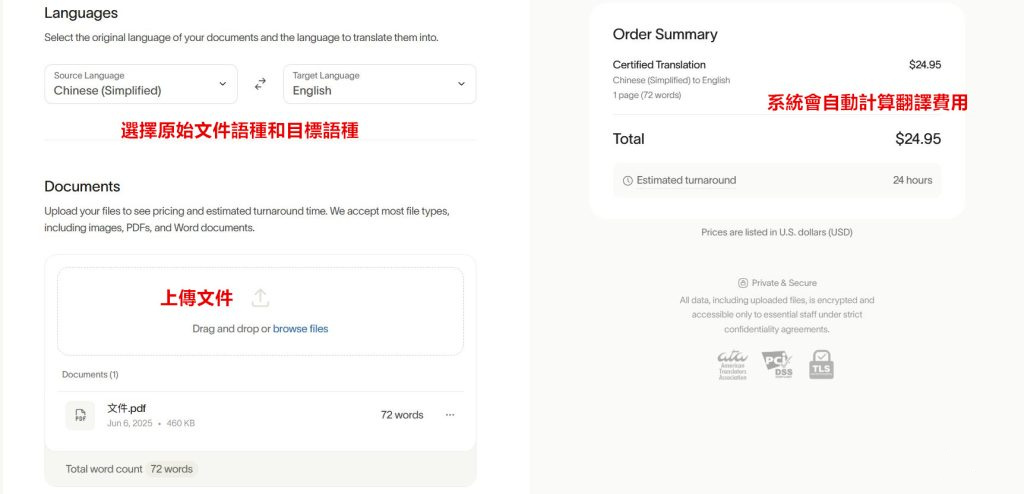

- 選擇語言:例如,您要翻譯的內容為簡體中文,請選擇 Chinese (Simplified) to English。

- 上傳文件:上傳電子版源文件,系統會自動計算翻譯費用。點擊「Continue to options」進入下一步。

-

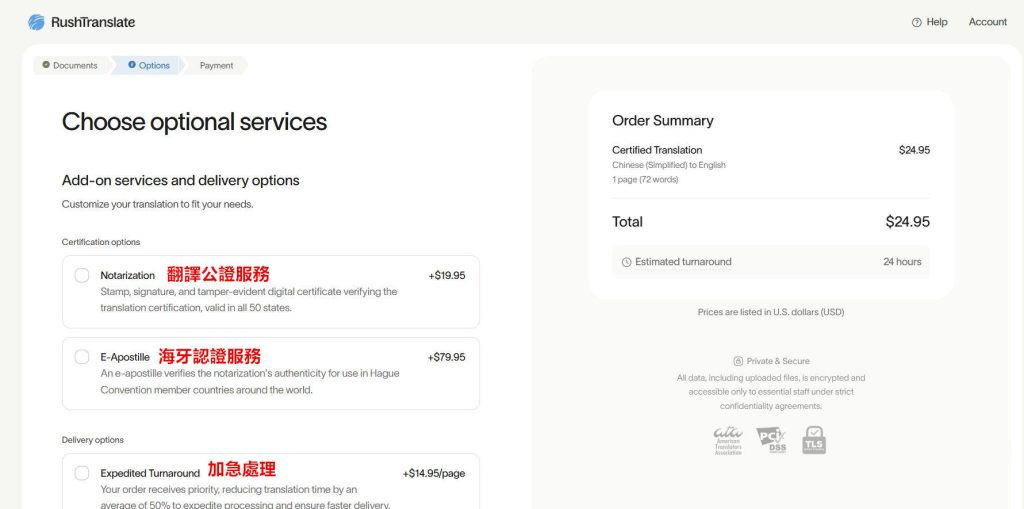

選擇附加服務(可選):

- Notarization (翻譯公證):收費 19.95 美元,此公證在美國 50 個州有效,僅適用於辦理美國相關業務。我們提供由肯塔基州公證人執行的公證服務,包含官方簽名與橡皮圖章,確保文件在全球範圍內被廣泛接受。

- E-Apostille (海牙認證):收費 79.95 美元,用於在美國境外驗證公證書的真實性,供《海牙公約》成員國使用。

- Expedited Turnaround (加急處理):收費 14.95 美元,優先處理,交稿時間縮短一半(預設 24 小時內交付)。

- Mail Hard Copy (紙本文件郵寄):如需紙本翻譯稿,可選擇此服務。我們將透過可追蹤的 FedEx 聯邦快遞寄送。具體費用和時效因目的地而異,系統會自動計算。

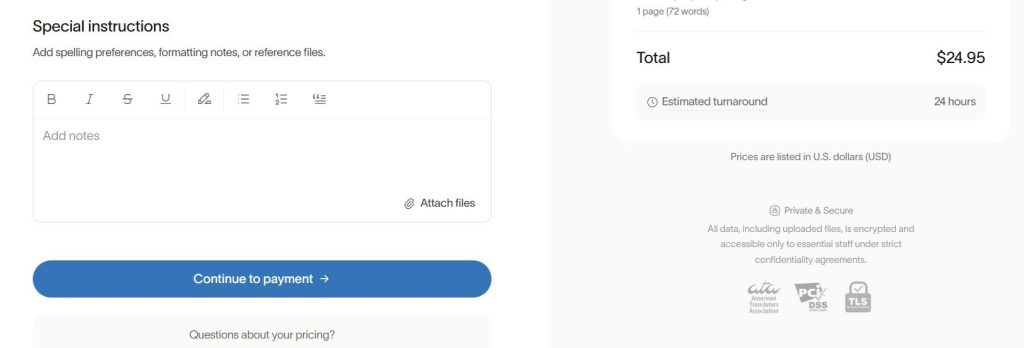

- 備註特殊要求:如果您對訂單有特殊要求,可以在這裡留言。例如,要求「請將源文件作為附件附加在翻譯文件尾頁」。

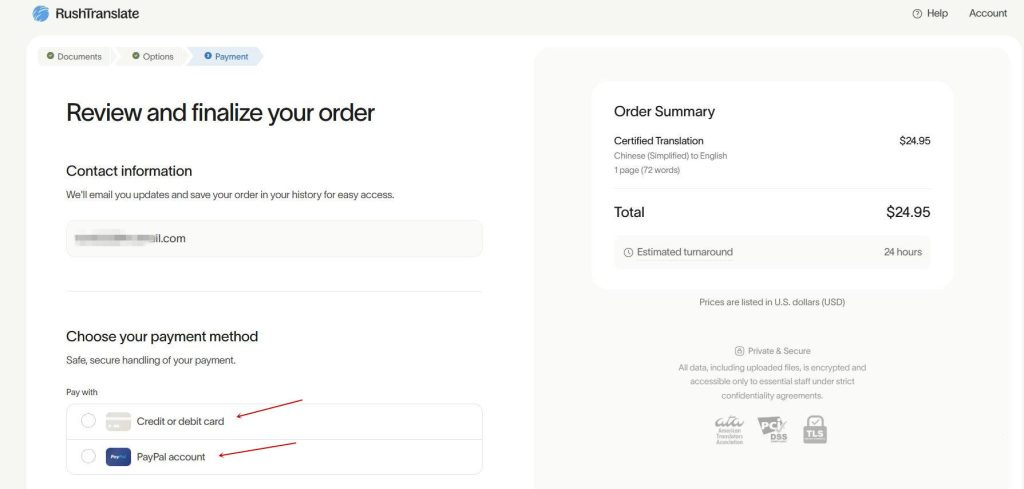

- 完成支付:最後使用 PayPal 或信用卡線上支付費用。這樣就完成了整個下單流程,非常簡單!

| 服務類型 | 計費方式 | 價格 | 交付時間 |

|---|---|---|---|

| ATA認證翻譯 (Certified Translation) | 按頁計費 | $24.95/頁 | 預設24小時內 |

| 標準人工翻譯 (Standard Translation) | 按字計費 | $0.10/字 | 預設24-48小時內 |

| 翻譯公證 (Notarization) | 按次計費 | $19.95 | |

| 加急處理 (Expedited) | 按次計費 | $14.95 | 時效縮短50% |

| 海牙認證 (E-Apostille) | 按次計費 | $79.95 |

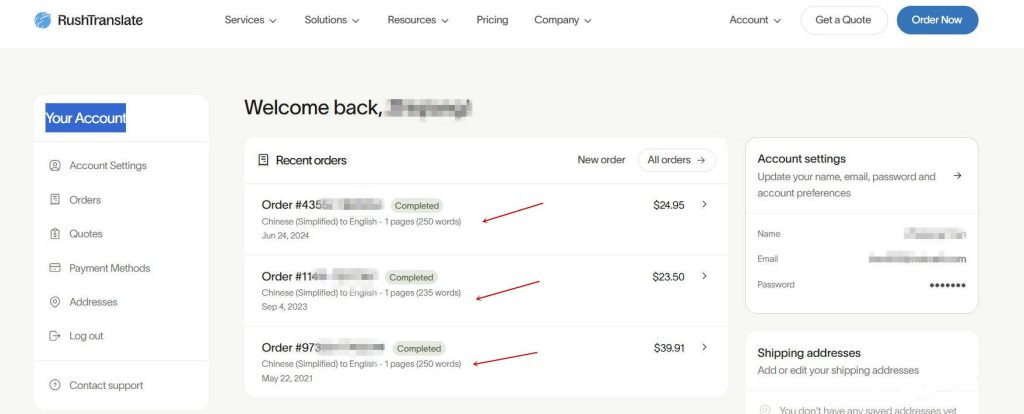

翻譯稿件的交付與下載

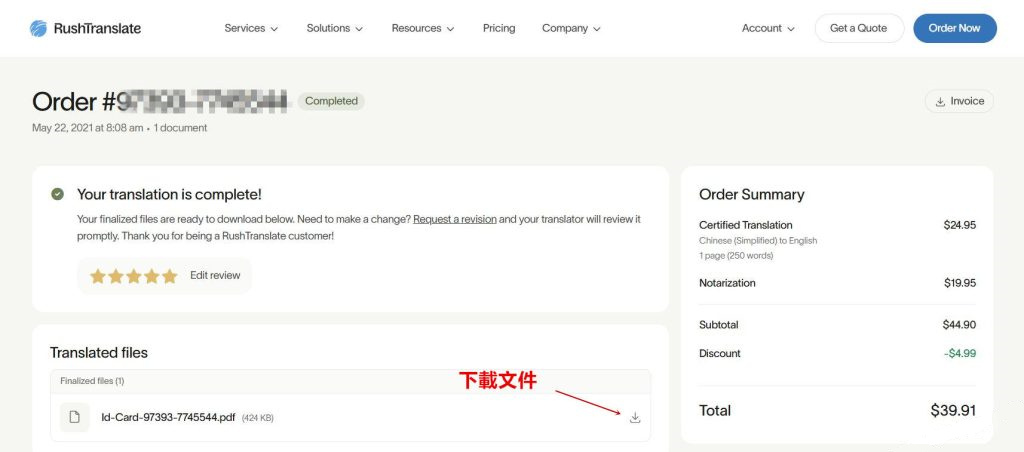

訂購了認證翻譯和翻譯公證兩項服務,共支付 39.91 美元。上午下單並提交資料,當天下午就透過電子郵件收到了訂單完成通知。

登入您的帳戶後台,進入訂單頁面即可下載翻譯好的 PDF 文件,以及付款收據和發票。

如果發現任何錯誤,都可以要求我們修改,直到您手動批准(Approve)確認完成為止。

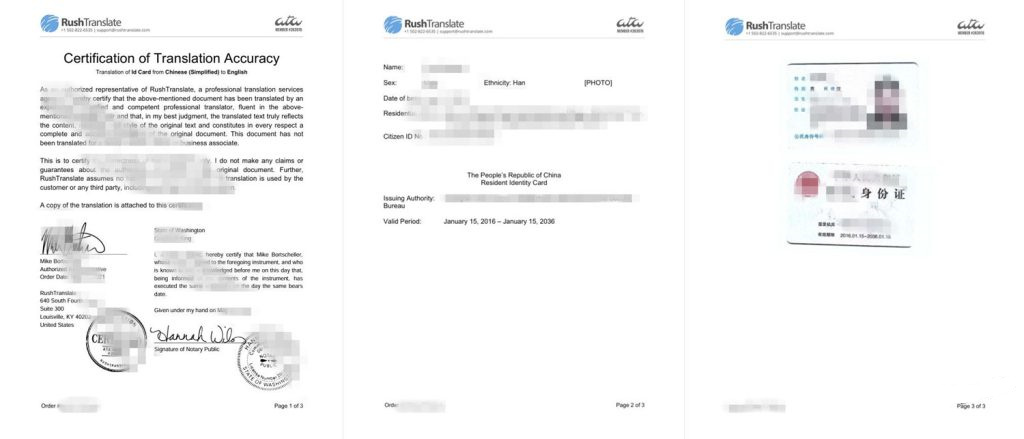

一份完整的身分證認證翻譯公證件通常包含三頁:

- 第一頁:認證翻譯說明、譯者簽名與蓋章、公證機構人員的聲明簽字與蓋章。

- 第二頁:譯文內容(中文翻譯成英文)。

- 第三頁:原始身分證件的照片附件。

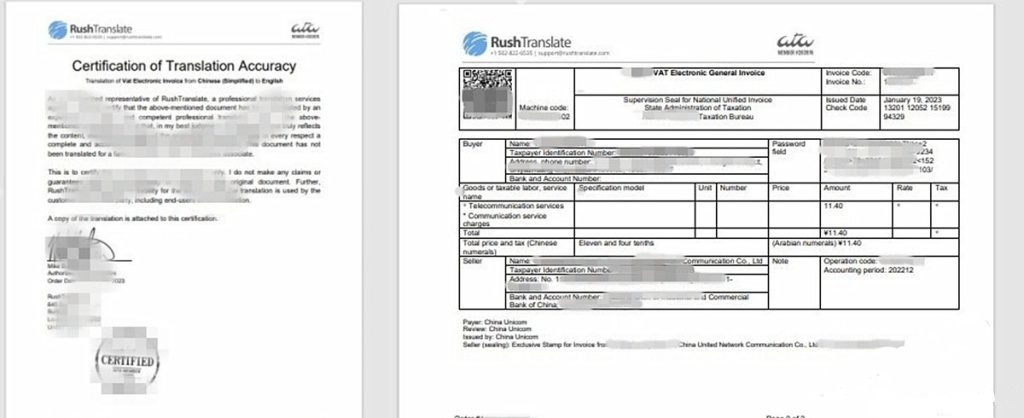

文件翻譯樣本案例

中國聯通發票的ATA認證翻譯樣品

用於跨境電子商務,商品描述文件的標準人工逐字逐句翻譯樣品

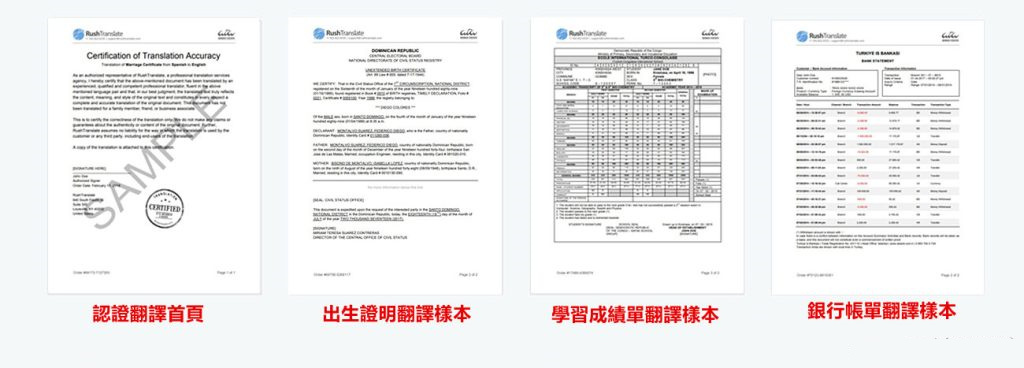

認證翻譯首頁、兒童出生證明、學校成績單、銀行帳單的認證翻譯樣品

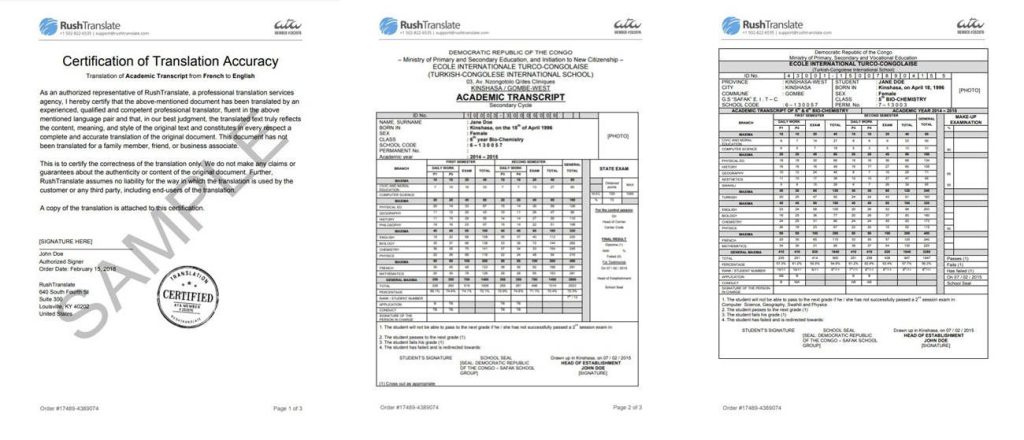

大學成績單ATA英文認證翻譯樣品

RushTranslate 如何保護您的文件安全?

當您搜尋翻譯服務時,是否擔心如何安全傳輸文件?是透過 WhatsApp、電子郵件還是聊天室?對於身分證等敏感資訊,任何洩露都可能帶來風險。

RushTranslate 採用半自動化的線上模式,確保您的資訊安全:

網站加密技術

採用 SHA-256 和 RSA-2048 SSL/TLS 加密傳輸,確保資料在傳送過程中的安全性。

員工保密協議

您的文件僅提供給已簽署保密協議的核心員工處理,絕不向公司以外的任何人透露。

支付安全保障

採用 PayPal 旗下的 Braintree 支付網關。您的信用卡資訊在符合 PCI 標準的環境中處理,不會保存在 RushTranslate 伺服器上。

遵循消費者隱私法案

作為一家美國本土翻譯公司,嚴格遵循相關消費者隱私法案,保障您的權益。

常見應用場景及須知

一、跨國領養文件如何辦理英文認證翻譯?

辦理跨國領養需要準備大量文件,如結婚證/離婚判決書、出生證明、銀行流水、雇主信、醫療信、警方報告等。這些文件的準確翻譯是流程順利的關鍵。RushTranslate 專業團隊已成功翻譯數千份領養文件,是您快速取得準確翻譯的最佳選擇。

二、國民身分證認證翻譯全攻略

在出國留學、申請簽證、辦理跨境業務或處理國際事務時,我們常常需要提供經過認證的身分證翻譯件。這份看似簡單的文件,卻在許多場景中至關重要。然而,自己翻譯的文件往往不被官方接受,翻譯細節的疏忽還可能導致申請受阻。身分證翻譯件在國際場景中用途廣泛,以下是幾個常見的應用領域,RushTranslate 翻譯平台都能完美滿足這些需求:

常見用途:

- 跨境業務:用於國際貿易、海外投資的身份驗證。

- 移民與簽證:申請美國綠卡或簽證時,USCIS 廣泛認可我們的 ATA 認證翻譯。

- 留學申請:滿足國外學校對入學材料的要求。

- 金融服務:用於開設海外銀行帳戶。

- 法律事務:處理跨國法律糾紛或公證。

- 旅遊出行:作為護照的輔助材料。

關鍵注意事項:

- 選擇正規公司:必須由具備資質的公司完成並蓋章。

- 資訊準確無誤:姓名、出生日期、身分證號等核心資訊必須精準。

- 格式一致:譯文排版應與原文保持一致。

- 用詞準確:“性別”應譯為 “Gender”,“民族”應譯為 “Ethnicity”,避免與 “Nationality”(國籍)混淆。

三、出生證明翻譯服務

只需每頁 24.95 美元,即可由專業翻譯師將您的出生證明翻譯並認證成 65 種以上語言。我們的高品質翻譯服務可在 24 小時內完成交付,讓整個流程快速又省心。由母語人士專業翻譯您的出生證明。

出生證明的認證翻譯適用於各種用途,例如美國移民(USCIS 受理)、申請簽證、護照辦理、法律文件、學術用途,以及其他眾多官方需求。我們經驗豐富,能處理全球各地發行的出生證明,這也是我們最常接觸的文件類型。

四、小語種與英語的專業翻譯

對於越南語、希伯來語等小語種,機器翻譯難以保證準確性和地道性。RushTranslate 擁有精通全球 60 多種小語種與英語的譯員,提供準確、地道的人工互譯服務。

五、護照的英文認證翻譯

我們提供護照、駕照、結婚證、畢業證等多種文件的認證翻譯服務。對於持有非英文護照、需要辦理 USCIS 移民等赴美業務的用戶,強烈推薦使用我們的認證翻譯服務。

ATA認證翻譯 vs 標準翻譯:全面對比

了解RushTranslate提供的兩種核心服務的區別,幫助您為您的文件選擇最合適的翻譯方案。

| 對比維度 | ATA認證翻譯 | 標準翻譯 |

|---|---|---|

| 主要用途場景 | 用於正式場合,如政府機構、法院、大學、USCIS美國移民局等需要認證的機構 | 商業或個人用途,如合約、員工手冊、部落格文章、產品說明等 |

| 翻譯方式 | 逐字逐句人工翻譯,保證完整準確 | 同樣是人工翻譯,譯員有更大靈活性,注重可讀性和流暢度 |

| 交付文件格式 | 不可編輯的 PDF,列印在 RushTranslate 專用抬頭紙上,附帶簽字蓋章的ATA認證頁;可選擇郵寄紙本副本 | 可編輯的 Word 文件(或其他可編輯格式),無認證頁或公司抬頭 |

| 格式處理 | 基本格式調整,使翻譯與源文件版面接近 | 不包含格式調整,但若源文件為可編輯格式,可保留原始排版 |

| 準確性與可讀性 | 準確性優先,逐字逐句,可能犧牲流暢度 | 可讀性優先,譯文更自然流暢 |

| 價格計費方式 | 按頁收費(每頁 ≤ 250 字,包含數字) | 按字數收費(適用於可編輯文字) |

| 可選的附加服務 | - 翻譯公證(美國 50 州有效) - 加急處理(交付時間縮短 50%) - 紙本原件郵寄(濕墨簽名,可國際快遞) |

- 加急處理(交付時間縮短 50%) - 保留原始格式(支援 PPT、AI 等設計文件) |

| 品質差異 | 與標準翻譯相同,均由專業譯員完成;差異在於形式和認證要求 | 與認證翻譯相同;區別在於更靈活、更適合閱讀 |